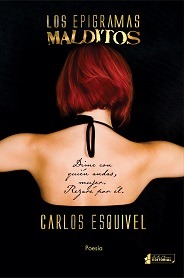

Los epigramas malditos

Editorial:Editorial D' Mc Pherson

Materia:Poesía cubana

Clasificación:Poesía de poetas individuales

Público objetivo:Jóvenes adultos

Publicado:2020-08-30

Número de edición:6

Número de páginas:96

Tamaño:15x22cm.

Precio:$15

Encuadernación:Tapa blanda o rústica

Soporte:Impreso

Idioma:Español

Libros relacionados

Reseña

Carlos Esquivel juega un juego muy peligroso: el de decir la verdad y que esa verdad sea dolorosa para algunos, liberadora para otros. Un juego al que apuesta su irrefrenable y distinguida manera de percibir los asuntos más profundos (los de su patria herida) o los más cotidianos (la sexualidad, la familia, el arte y la literatura). Ejercicio de agudeza intelectual al que pocos llegan en estos tiempos. Pertenece a la estirpe de los revoltosos sublimes, tanto como Li Po, Villon, Rimbaud... No teme batirse a duelo por reverenciar un acto de exquisita trascendencia moral: describir los estados imperfectos de la condición humana. Es un guerrero (estuvo en una selva de África en su juventud no tan lejana), de los que primero disparan y después preguntan por las consecuencias del disparo. Su autenticidad resulta una manera (y no la única, que conste) de demostrar que existen escritores tan transgresores como temerarios. Leerlo es un lujo solo a quienes atraviesen con él las mismas rutas, los mismos tiempos.